10月。園庭のどんぐりも実をつけ始め、ようやく暑さも落ち着いてきました。実りの秋です。

運動会の練習の合間に、子どもたちは伸びのびと園庭遊びやお部屋遊びを楽しみ、気分転換!!

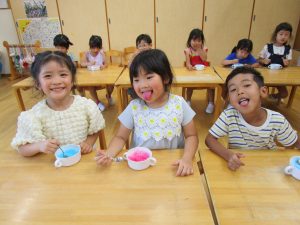

🌟運動会の練習を一生懸命頑張っている子どもたちにサプライズ企画!かき氷を作りました(*^^*)

子どもたちは「きゃー!」「やったー!」と大喜び。

がりがり手動でまわしてみたり、自分でお皿で氷を受けて、シャリシャリと削れる音や手にかかる氷の冷たさを感じながら、ウキウキわくわく♪

いちごにブルーハワイ、カルピス💗お好きなシロップでどうぞ💗

「つめた~い」「おいし~」とみんな笑顔笑顔笑顔(*^^*)

かき氷の手遊びみたいに、ベロが赤や青になっちゃった!!べぇぇぇぇぇ!

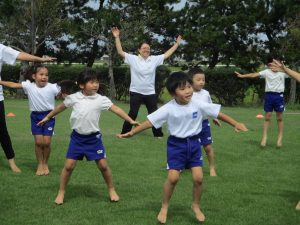

🌟運動会に向けて、1回に力を出し切ることができるように、練習日は「1回だけ」を「全力で」取り組んできました。

「1回だけ」の練習でも、意欲を持って集中してすると、ぐんぐん成長する姿が見られました。子どもたちが主体的に「やる」と言う気持ちになることが大切なことだと改めて感じました。

合言葉は、もちろん「やるときは(一生懸命)やる!!」「みんなで一緒に頑張る」です(*^^*)

緑地のリハーサルでは、ぴかーんと太陽が照り付け、また、風も強い中、最後まで頑張りました!

広い広いトラックで徒競走やリレーの練習。応援にも熱が入ります。

そしてそして、いよいよ本番!!

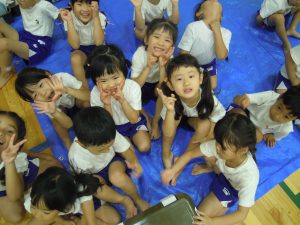

意外にもリラックスした表情の本番前の子どもたち。でも、内心はドキドキかな(*^^*)

🌟「よっしゃ!」の体操で気合を入れた後は~

徒競走!!スタート位置につく姿も、よ~いの構えもかっこよかったです(*^^*)

今日の勝者は誰かな?みんな一生懸命走り切りましたね☆

🌟黄組の体操&パラバルーン「Magic🌟色とりどりの魔法」がスタートしました♪

キラキラポンポンを持って登場~入場!!

体操もできる力を出して、ビシッと決まっていましたね( *´艸`)運動会に向けて、初めて練習した片手バランスも、始めたころとは比べ物にならないくらいビシッと手足が伸びていて、子どもたちの頑張りの成果、かっこいいところを見てもらいたい!という気持ちの現れが見られました!

さぁ、いよいよメインのパラバルーンです☆

中にスタンバイしてからの~

ジャ~ン!登場!! ここ!かっこよかったでしょ!?( *´艸`)

楽しい技のロケット。みんなで中でにこにこ顔を見合わせたりして(*^^*)

これまた楽しい技のメリーゴーランド♪ 笑顔で手を振ります💗

高速メリーゴーランドで、走ってみましたよ( *´艸`)

かくれんぼ。練習では、自分の高さに合わせてぴったりに隠れるのが難しく、たるんで見えてしまったり、一斉にタイミングを合わせて顔を出すのがなかなか揃わなかったんですが、この写真を見返してびっくり\(◎o◎)/!完璧!!お見事!!

花火も見事打ちあがりましたね✨やった!

最後は風船からのフィナーレ。並び替えもバッチリ決まりました。実は、中心の1人以外は、並ぶ場所は決まっていなくて、毎回違う場所でのフィナーレになるんですよ。本番もバッチリ並ぶことができました!

黄組さんパラバルーン大成功!「いぇーい!!」パチパチパチ👏

今までで1番大きな声で、みんなの想いが乗ったバルーンの演技でした!やりきった!感動!

残る力を出し切って、リレー競技に挑みます。今までの練習での勝負とは、違う展開が見られた本番。

勝負は何があるか分かりませんね(*^^*)

親子ダンスでは、お家の人も子どもたちも笑顔笑顔で、楽しそうでしたね。

お家の人にぎゅ―💗で、頑張りを認めてもらって、本当に本当に嬉しそうでしたね。達成感!!

目標に向けて、みんなで力と気持ちを合わせることができたことは、大きな大きな成長です(*^^*)

心をひとつに、まさに「みんなで一緒に頑張る」を体験できた運動会だったと思います。

当日までのお家での受け止め、励まし、応援ありがとうございました!!

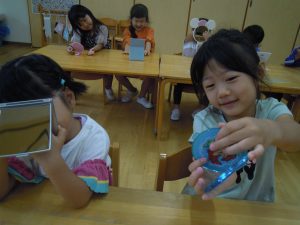

🌟自分の顔を描こう!!ということで、延びに延びていましたが💦事前に準備していただいていた手鏡を使いながら、自分の顔を描いてみました。

まずは、自分の顔の「眉毛、目、鼻、口、首」などを触りながら、形や位置、大きさを知りました。

眉毛を動かしたり、口をすぼめてみたり、にっこり笑ったり、表情によって、眉毛や口や目の形が変わることも知りました。

友達と見比べて、一人ひとり形や色が違うことも知りました。

「みんな違って、みんな素敵」だね。

今回の描き方は、いつもお絵描きで描くような点の目や1本線の目や口じゃありません。

みんな鏡でじっくり顔を観察しながら描き進めていましたよ。

後日、髪の毛を塗ることにしました。

みんなの髪の毛は何色?「くろいろ!」黒色の人?「はーい!」とたくさんの手があがりました。

よーく見てみて。黒なんだけど、少ーし茶色にも見える人いない?と聞くと、「あっ。私、少し茶色だ!」の声が聞かれました。

そこで、赤、青、黄の3原色を使って、茶色の色作り。色が、変わっていくのを興味津々で覗き込んでいました。

前髪や横、後ろの髪の毛の長さを鏡で確認しながら、塗っていきます。

みつあみのヘアースタイルもうまく表現していましたよ。

🌟合奏に向けての活動始動!!

最初のテーマは「音」。

お部屋で「しー。どんな音が聞こえる?」と問いかけると、じっと自然の音に耳を澄ませる子どもたち。

「隣から誰かの声が聞こえる」「○○ちゃんかな~」「歩いている音が聞こえる」

友達と気づいたことを伝えあいます。

そんな中、「あっ!飛行機が飛んでる」と何人かが空を指します。音が消えてすぐにまた飛行機の音。

「あ。また聞こえた。」「こっちからとんできた(指さし)」「こっち(逆)じゃない?(指さし)」

感じ取った音から想像を豊かに膨らませていました。

次に、木の棒でたんたんたんと叩いて、お部屋で気に入りの音探しをして楽しみました♪

そして、みんなに自分の見つけた音を聞いてもらいましたよ。

お部屋の中には、木がいっぱい。でも、柱の木と椅子の背もたれの木は全然違う音だ!!

同じ木なのに不思議だね(*^^*)

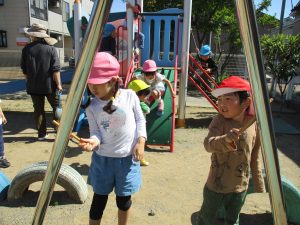

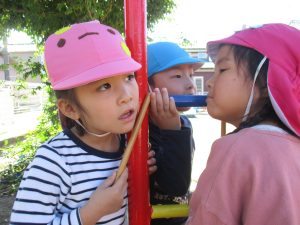

次は、園庭に出て、お気に入りの音探しスタート♫

みんなあっちこっちで、トントントン。

園庭には、鉄でできたものがたくさんあって、木とは違う音を楽しむことができました。

耳をつけると、中で響いている!!

鉄が繋がっているところでは、遠くで耳をつけても「音が聞こえる!!」と発見がありました👀

他にも、タイヤのゴムの音や

園庭に落ちているどんぐりの音を聞く姿が見られましたよ( *´艸`)

音に対する興味や関心をもとに、合奏に繋げていきたいと思います。

🌟カマキリ2匹をお部屋で飼うことになりました。そこで、カマキリのことを知るために、カマキリの本を読みました。

飼うって、ただ見るだけでかごに入れっぱなしでなにもしないでいい?「だめ。食べないと死んでしまう!」

そう。お世話をしてあげないといけないね。飼う責任をもつこと。

みんなで本で確認したのは「かまきりは生きた虫を食べる」ということ。そこで、園庭で虫探しをしました。

小さなアオムシを見つけた子どもたち。見ているうちに、餌にするのがかわいそうという気持ちも出てきました。そこで、話し合い。

えさをあげないとカマキリはかごの中で腹ペコで死んでしまう。あおむしがかわいそうでやめるなら、カマキリも外に出してあげよう。そうすれば、自分で餌をとることができるし。でも、かごで飼うなら、わたしたちがえさを用意してあげないと、カマキリは死んでしまうよ。

人間も同じ。豚や牛や鳥、生き物の命をいただいて、わたしたちは生きているんだよ。だから、感謝して、残さないでいただかないといけない。と命の繋がりの話しをする機会が持てました。

みんなが決めればいいよ。どうする?

話し合いの結果、みんなカマキリを黄組で飼いたい!と言い、アオムシを餌にすることになりました。

いろんな考えや思いがあります。子どもたちの気持ちに寄り添いながら、進めていきたいと思います。

かごの中を見ると、黒いひも状のものが、動いていました。カマキリの寄生虫「はりがねむし」です。私もじっくり見たのは初めてでした。

子どもたちもその奇妙な動きの虫に興味津々👀

これはね、カマキリのおなかの中に住んでいる虫なんだよ。と話すと、難しい表情で見つめながら「おなか」から想像をめぐらしたのでしょう。

「え。うまれたの?」と。「う~ん。カマキリの赤ちゃんじゃないから、生まれたんではない。”出てきた”かな。」

🌟その夕方も、次の日も、カマキリが餌のアオムシやトンボを食べることはありませんでした。そして、2匹のうちの1匹が死んでしまいました。

保護者の方より、ハリガネムシが寄生していると餌を食べなくなること、寄生されたカマキリは内臓が傷ついていて弱ってしまうことをお聞きし、この状況を納得。子どもたちにも説明しました。食べられていないアオムシ、トンボ。死んでしまったカマキリ。昨日見たハリガネムシ。

視覚で確認したものの話しだったので、分かりやすかったかな。真剣な表情で話を聞いていました。

もう1匹の今は元気なカマキリもこのまま食べることができないと死んでしまう。この中で死んでしまうのはかわいそう。自分の好きな草や花のところのにはなしてあげるかどうするかを、また話し合い。

はなしてあげることになりました。げんきでね。

ちょっと名残惜しそうな子どもたちでした。

死んでしまったカマキリは、どうしよう。「埋めてあげる」の声があり、木の根元に埋めてあげることにしました。

「痛みや苦しみがとれて、安らかに眠ってください」とお祈りしました。

「生き返るかもしれないね」のつぶやきも聞かれました。

「命」と向き合う体験をした子どもたち。その表情は、真剣で、何かを感じ取っているようでした。